ATSTokyo 2025で、「ワクワク」を届ける-山本 菜月氏が総合司会に決定-

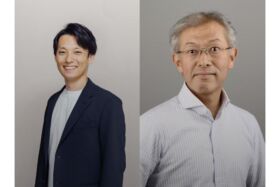

11月21日(金)に開催予定の ATSTokyo 2025 では、総合司会に新しい風が吹き込まれる。日本アドバタイザーズ協会 副事務局長 林 博史氏とともに、舞台を進行するのは、広告・マーケティング業界でキャリアを積んできた山本 菜月(やまもと なつき)さん(写真:上)だ。 彼女のテーマは一貫して**「マーケティングでワクワクを届ける」**。その言葉は単なるキャッチフレーズではなく、これまでのキャリアや日々の活動に深く根付いている。 大学を卒業後、総合職として広告代理店に入社した山本さんは、法人営業で経験を積み、提案力や調整力を磨いた。その後、PRやデジタル領域を手がける企業に転じ、美容・コスメ分野を中心に多様なマーケティング施策を担当。商品やサービスの魅力を引き出す提案やプロジェクトを数多く手がけてきた。現在は韓国系SaaS企業のマーケターとして、SEO施策、オウンドメディア運営、コンテンツ制作などを幅広く担当。限られたリソースの中でも効果を最大化する戦略性と実行力に定評があると聞く。 山本さんの魅力は、専門性や経験にとどまらない。自分の知らないことに積極的に触れ、新しい出会いを通じて人脈を広げていくフットワークの軽さ、そして「依頼された仕事は基本的に断らない」という柔軟なスタンスが、多くの人から信頼を集めてきた。広告業界やエンタメ業界のイベントにも積極的に参加し、そこで築かれたつながりから、新しい仕事やコラボレーションが生まれることも少なくない。本人も「人から頼まれると、どうしても応えたくなる」と笑う。そんな人懐っこさと誠実さが、周囲を惹きつける。 今回の司会就任について山本さんは、「参加者に不快な空気を与えず、スムーズで心地よい進行を心がけたい」と語る。派手な演出よりも、来場者や登壇者が安心して集中できる空気づくりを重視し、常に謙虚な姿勢で役割に臨むという。その真摯な姿勢は、司会という立場を超えて、イベント全体の雰囲気を穏やかで温かいものにしてくれるだろう。 ATSTokyoは、業界の知見と最先端のトレンドが交わる場。今年は林氏の安定感ある進行に加え、山本さんの柔らかな人柄と「マーケティングでワクワクを届ける」という信念が交わり、会場には新しい空気が広がるはずだ。イベント後、参加者が「楽しかった」と笑顔で帰る――そんな光景づくりに、きっと一役買ってくれるであろう。 写真左: 林氏、写真右: 山本氏

スナックでも“ぜんぶ議論しよう” ー白船到来!? AIエージェントで広告業界はどう変わる?ー

グラス越し AIかたりて 白き舟 ExchangeWireJAPAN読者にはおなじみの対談企画、「全部議論しよう」・・・だが今回は少し様子が違う。今回の会場は、スナックだ。ただし場所は恵比寿のままだ。東口から西口に移動したくらいのちょっとした変化だ。ただし改札口を出てからの距離は、今回のほうが近い。 このように、変わったような変わっていないような新企画として始まった、「スナックでも“ぜんぶ議論しよう”」。レギュラー対談者の一人に、あの、アタラ株式会社 代表取締役 CEO 杉原 剛氏をお招きした。ちなみに、もう一人のレギュラー出演者は、いつものあの方だ。そして、今回栄えあるゲスト第一弾として、あの、株式会社Shirofune 代表取締役 菊池 満長氏をお迎えし、AIエージェントをテーマに、議論が交わされた。 対談者 菊池 満長(株式会社Shirofune 代表取締役)(写真 左) 杉原 剛(アタラ株式会社 代表取締役CEO)(写真 右) 池田 寛(スナック「支えあい」代表)(写真 中央) ※取材協力:スナック 支えあい(東京 恵比寿) (聞き手:ExchangeWireJAPAN 野下 智之) 新シリーズ!?スナックでも“ぜんぶ議論しよう” 池田氏:どうも皆さん、こんばんは。今回からいつもは「居酒屋」でやっている“ぜんぶ議論しよう”の「スナック」版が新シリーズとして勝手に始まります。 新シリーズを始める理由としては、前々回の、当時Moloco社のTシャツを来て、現在オランダでハッスルしている方や、前回のどう見ても誰かわかるだろうって方など、本来、顔を出せない何らかの事情がある方をゲストとしてお呼びする趣旨が完全にバグり始めたのがきっかけです。 もちろん、趣旨にあったゲストを覆面にしてしまう「居酒屋」シリーズも不定期でやる予定なのでご期待ください。というわけで、新シリーズ第一弾のテーマは「白船到来!? AIエージェントで広告業界はどう変わる?」です。おそらく、この記事を読んでらっしゃる方は何らかの形でChatGPTをはじめとしたAIをフル活用している方が多いのではないでしょうか? 数年前の名前だけ「AI」が踊る時代から、仕事の実務レベルで欠かせない存在まで一気に昇華してしまったAIですが、これから広告業界はどう変わっていくのでしょうか?そんなワクワク、ドキドキなテーマを一緒に楽しみたいと思っています。 いつものように自己紹介から始めますね。まずは、あらためて私からですが、Globalive(Pivot)社に所属し、自分でもLeave it to meという会社をやっている池田 寛です。 本業はアドテク、マーケテックのソリューションを提供する海外企業の日本市場進出を支援する仕事をやっています。 最近は、まさにこの場所ですが、恵比寿にスナック「支えあい」をオープンさせたので、夜の飲食業界の人だと思われていますが、ちゃんとお昼の広告業界の仕事がメインでございます。このシリーズではスナック「支えあい」の人としてがんばろうと思っています。笑 次にスナックシリーズのレギュラーとして勝手にアサインされ、前回の居酒屋対談で「どう見てもわかるだろう」って方としてもご活躍されている(笑)、アタラの杉原 剛さんです。 業界では「剛さん、剛さん」と親しみを持って呼ばれていて、海外のアドテク、マーケテックのトレンドをいち早く我々に提供してくれる大重鎮ですが、いつものように剛さんと呼ばせてもらいますね。では、剛さんお願いします。 あ、忘れてた。とりあえず、乾杯です! 杉原 剛氏:はーい、よろしくお願いいたします。ではかんぱーい! 池田氏:短っ!!笑。さすが海外アドテク、マーケテックの"人間ポータル”です。多くを語らずとも自己紹介が完結してしまうのですね!今回のAIエージェントのテーマでも全ての知見を惜しみなく提供してくださいね。 次は、第一回目の栄えあるゲスト、Shirofuneの菊池 満長さんです。 彼は広告主や広告代理店の方々が日々行っている広告運用を自動化するツール「Shirofune」を提供している会社の代表で、まさにこのテーマにピッタリな逸材です。 普段はみんなから下の名前「満長」の"音読み”で呼ばれていますが、このご時世なので本文では「菊池さん」で記載させていただきますね(爆)。 あと、タイトルに「黒船」ではなく「白船」としている理由は、実は彼らの「Shirofune」は日本だけでなく、世界でも大当たりしつつあるソリューションなんです。 つまり、日本から世界へ飛び出す白船として、輝けるニッポンの星でもあったりするんですよね。では、「菊池さん」、その辺を含めて自己紹介をお願いします。 菊池氏:新卒でインターネット広告代理店に入社しまして、ずっと広告運用そのものや組織・システムづくりをやってきました。 10年ちょっと前に「プロの広告運用をアルゴリズムで再現する」ことを目指してShirofuneというSaaS企業を立ち上げまして、そこから日々アルゴリズムの改善をずっと行ってきています。 おかげさまで日本で9割以上のシェアが取れ、今海外展開をゴリゴリやっています。当初はいろいろ苦労しましたが、先日USで大きな賞を受賞させて頂いたり、ようやく売上がグッと伸びてきまして日々エキサイティングに過ごしております。 そもそも「AIエージェント」ってなに? 池田氏:さて、本題にいきましょう。そもそも「AIエージェント」って何ですか? 杉原 剛氏:まず名称としてグローバルでは「AIエージェント」とか「エージェンティックAI」とか呼ばれています。 池田氏:ヤバいですね。いきなり読者がこの記事を読むのをやめてしまいそうです。「エージェンティックAI」?? 杉原 剛氏:(ここがスナックにもかかわらず、ノートPCを出してハイボールを片手に熱弁を振るいだす...) 一応、言葉の定義として、「AIエージェント」は、ある目的を達成するためにタスクを遂行するAIプログラムやシステムを言います。 それに対して、「エージェンティックAI」は自立的に目標を設定・遂行する能力を持つ高度なAIで、単なるタスク遂行にとどまらず、自らサブタスクを分解し、他のAIやツールと連携しながら継続的に行動するものを言うのが一般的です。 ですが、日本では総称して「AIエージェント」と呼んでいる状況になっています。簡単に言っちゃうと、人の手を借りずに複数の作業を自動でこなすAIのことだと僕は説明しています。 菊池氏:そうそう、複数の作業っていうのが一つのポイントですよね。単タスクだったら別にそれってエージェント要素があんまないというか、そういうコンポーネントがいくつか合わさってはじめて、AIエージェントぽさがでてくるのだと思います。 杉原 剛氏:(どうやら、ハイボールとノートPCのコラボはもう止まらない...) もう少し細かく言うと、中身って3つのコンポーネントに分かれていて、1つ目の「推論」するところは通常のLLM(大規模言語モデル)と同じなんですよ。 ChatGPTとか、GeminiとかAnthropicとかを裏側で選べるようになってるのがほとんどなんですが、使い方が異なるんです。普通のLLMの使い方だとLLMに問いかけるのは人間です。 それに対してAIエージェントは、フロントに問いかけるのは人間だったりするものの、AIエージェントがやらないといけないタスクによって、そのタスクを自分で分解して、AIエージェントが自らLLMに投げるんです。そして、次の2つのコンポーネントが通常のLLMとはわかりやすく異なる部分です。 2つ目は、過去の会話やタスクの履歴とかユーザーの好みや意図などを記憶することができて、文脈を継続的に理解できることです。 記憶させておかないと、何か分析する度にこのデータベースのスキームがこうだから、ああだからって毎回学習させるのは企業ユースではとても非効率です。ここがまず違います。 そして3つ目は、外部のデータベースやツールと連携し、必要なデータを取得したり施策を自動的に実行することです。 例えば、Google広告から必要なデータを取ってきて、それを分析して自分で考えて最適解を見つけ出す動きです。そこに人間がちゃんと許可を与えていれば、API経由でGoogle広告も実行させることができます。 この3つをもって「AIエージェント」と呼びます。あたかも裏側で複数人が考えて実行してるような状況を作り出すことができるからこそ「代理人=エージェント」ということです。 わかりやすいでしょ? 菊池氏:わかりやすいですね。(おそらく彼には本当にわかりやすいのだと推察される) 池田氏:わかりやすいですね...。(焼酎を一気に飲み干す) なんとなくですが、「AIエージェント」の定義的なことは理解できた気がしたり、しなかったりしていますが、具体的な話でいうと、いったい何ができるのでしょうか? 杉原 剛氏:(待ってましたとばかりに、ハイボールをおかわりしながら次のスライドに突入する) 今年の2月にあるカンファレンスでニュートンリサーチという会社に出会うことができたのですが、米国東海岸にあるベンチャーで、マーケティング特化型のAIエージェント「ニュートン」を開発している会社です。 彼らのソリューションは、大きく分けると、広告主向けのエージェント、代理店向けのエージェント、そして、パブリッシャー向けと、それぞれのAIエージェントを展開しています。 例えば、この絵は広告主向けのエージェントなのですが、全体をコントロールする「全体総合エージェント」がいて、その配下にメディアプランニングのエージェント、施策実行やキャンペーンを最適化するエージェント、そして効果測定をするエージェントなど、業務に特化したエージェントに分かれているんです。 彼らのソリューションに限らず、AIエージェントは大抵こういう構成になっているのですが、「全体総合エージェント」に人間が目標を与えると、それに合うような色んなデータを取ってきて、配下の業務に特化したエージェントが自律的に会話を始めて業務を遂行してしまうんです。 すごいでしょ? 池田氏:すご!(スナックにノートPCを持ち込んでいるという意味も含まれる) つまり、人間はこの全体総合エージェントと会話しとけばいいってことですよね?クリエイティブ制作など、広告運用に関わることは全てやってもらえるってことですよね?しかも人間より上手に? 杉原 剛氏:そうそう。勝手にやってくれて、アウトプットを出してくれる。全てが連携してつながっているので、施策を実行させたかったら、都度都度人間に実行可否を聞くこともできるのだけど、「これでいいよ、実行して」と人間がGOをかけると、自動的に全部やってくれます。実際にデモを見たんだけど、色んなテンプレも用意されてて、学習も進んでいる感じでした。これが既に現実の世界で採用され始めているのです。 正直、衝撃的でしたよ。 池田氏:ギャー!!(とりあえず叫ぶ) 杉原 剛氏:彼らが言う「中堅以上の知識・経験を持ったストラテジスト、メディアプランナー、アナリティクス担当、データサイエンティスト担当を一挙に獲得するのと同等」というのも納得でした。 ただ、裏側は普通のLLMだから精度は90%ぐらいかな、と。残りの10%は、AIの嘘などのハルシネーションを調べたりする部分は人間が担保しなきゃいけません。 そういう意味ではまだ人間介在型ではあるんだけど、かなり工数は削減できてしまうんです。 菊池氏:私はLLMの最大のメリットはやはり汎用性と柔軟性にあると感じています。業務への適用範囲が非常に広くて、適度にカスタマイズすればかなり多くの領域にフィットしていきます。 ですから、構造としては確かにあらゆるオペレーションに適用できるとは思います。ただ一方で、剛さんが精度が90%くらいと言うように、やはり「揺らぎがある」とか、「完全にコントロールできない」という課題も明確に存在しています。 そうなると、現場での使いどころにはやはり優先順位があると思っています。具体的に言うと、LLMは「間違っても致命的ではない仕事」から浸透していくと思います。 たとえば、Google広告の日予算管理なんかは、いくら自動化が進んでいても、未だに人の手が介在している領域で、「間違ったら終わり」なんですよ。実際に予算を大きく超えてしまえば、最悪の場合、クライアントから補填を求められる可能性もあります。だから、ここに揺らぎのあるAIを使うのは、まだ現実的ではありません。 池田氏:たしかに。90%の精度だとすると、予算が100万円で10万円は失敗して無駄になりますが、90万円はちゃんと正しく使いますねって言ったらブン殴られますね(笑)。 菊池氏:そうなんです。一方で、分析コメントの生成や、メディアプランニングの初期の提案といった業務は、たとえLLMがちょっと的外れなことを言っても、大きな問題になりにくいですよね。 厳密には正解を誰も知らないですし、「あれ?ちょっと違うな」くらいで済んでしまう。たとえば、あるキャンペーンに対して「この施策はリーチ拡大に貢献しました」とLLMがコメントするとします。 実際にはそうでもなかったとしても、それを見た社内担当者が「うーん、微妙だけどまあ使えるか」と判断する。そのレベルであれば、人間が補正しながら使えば業務が前に進むんですよ。 メディアプランニングも似ています。「Googleに40万円、Metaに60万円」という数字が仮に少しずれていたとしても、「これは初期案だから」と割り切れます。 逆に、細かすぎる最適化や金額調整をAIが勝手にやってしまうと、怖い領域にもなり得ます。私はこうした導入の進み方を“地層構造”のようなものと捉えています。 「間違っても致命的でない業務」→「多少のミスは許容される業務」→「絶対にミスしてはいけない業務」という順に、LLMは少しずつ奥へと入り込んでいくはずです。 そして、最初に導入された“間違っても大丈夫な領域”で使われ続ける中で、少しずつ精度が上がっていく。これがLLM浸透の自然な流れだと思っています。 だから我々としては、いきなりすべての業務をAIに任せるのではなく、「AIが得意なところ」から積極的に使っていき、徐々にスコープを広げる戦略が現実的だと考えています。 池田氏:なるほどですね。もっと具体的にどんな業務が楽になるか教えてもらえると、僕みたいな素人は救われるのですが...。 杉原 剛氏:たとえば毎月の広告レポート作成。代理店の担当者からすれば、数字は取れてもその「考察コメントを入れる作業」が手間で、後回しになりがちだったりします。 そこにAIが加われば、分析+示唆出しまで自動化できてしまう。今って、たとえば広告の分析コメントを出すにしても、ただ「ここが良かった」「ここが悪かった」という指摘に留まりがちです。 でも本当に必要なのは、「では次にどうすればいいのか」という“提案”なんですよね。AIをが加わることで「これはどういう意味合いの動きなのか?」、「次に何をするべきなのか?」まで一連で示してくれるようになります。 また、「現在のキャンペーン内でパフォーマンスが悪いキーワードを自動でオフにする」といった処理も実現できます。 さらに、「除外設定が必要な検索語句を自動で抽出し、除外リストを生成して実装する」といったタスクも、AIで完結できます。 広告主、代理店サイドの仕事を例に挙げましたが、パブリッシャー側の業務やデータ活用においても同様で、今まで「人間が頑張ってやっていた細かい作業」を、AIがほとんど肩代わりできるようになってきています。 しかも、それは単なる効率化ではなくて、属人性を減らすという意味でも大きな意味があるんです。 池田氏:素晴らしい。皆さんの仕事がすぐに終わって、早めにスナックに飲みにこれますね。営業開始時間を変更しようかな(笑)。 ワクワク派?それともドキドキ派? 池田氏:これ、AIエージェントが活躍すればするほど、どんどん人がいらなくなりますよね?私ゴトキですら、もうほとんどの仕事でChatGPTを使いまくっているんですよ。 海外の輩とのテキストのやり取りは完全にChatGPTですし、この対談企画のアジェンダだってChatGPTが考えてくれました。本当にここ半年、1年でドラスティックに仕事の仕方が変わりました。 AIエージェントの分野もあと2、3年で変わっていくとか、悠長な話ではない気がしています。とはいえ、日本の場合は、法律的に海外企業のように簡単にレイオフできるわけではないですし、企業風土的にもAIに全部任せてドラスティックな配置転換をするのにも時間がかかりそうな気がします。 逆にそれがAI普及のハードルになってしまう一面もあるかもしれません。そんな中、マーケターの方々の心境やいかに?ワクワクなんでしょうか?それともドキドキして眠れない夜を過ごしているのでしょうか? 杉原 剛氏:海外の事例になるのだけど、グローバルの広告代理店は相当焦っていますし、実際に動きも早いですね。例えば、WPPは既に業務全体で28,000ものAIエージェントを展開しているという記事を読まれた方も多いのではないでしょうか?(おそらく少ないと思われる...) 先ほどご紹介したニュートンリサーチのニュートンもPublicisに採用されることが決定しています。焦っている理由として2つあって、1つは海外の場合は先ほどの日本企業と違い、容赦なく人を減らすことができます。つまり、広告主はその気になれば、すぐにでも完全インハウス化を進めることができてしまうのです。 2つ目は、最終的には広告主というか事業主のデータはAIエージェントに対して継続学習をさせなきゃいけないんですよ。 そうなったときに、ファーストパーティデータは機密情報であるが故にアウトソースさせづらいわけなんです。となると、インハウス化する道を選ぶ可能性が高いということなんです。 そのデータを代理店が預かれるかどうかではあるのですが、相当焦ってますね。彼らは代理店の存続の危機だと言ってますし。 池田氏:日本の広告代理店はどうですか? 杉原 剛氏:日本に限らない話になりますが、大きな課題は「代理店の役割が根本から問われる」ということです。 これまで多くの代理店は「全部任せてください」というモデルで仕事をしてきました。広告主にノウハウを開示せず、すべての運用を自分たちで抱え込む。 もし知見を教えてしまったら、広告主が自分で運用してしまい、契約が離れていくのではないか――そう考えてきたんです。その結果、「伴走しながら教える」モデルにはなかなか転換できなかった。 つまり広告主に寄り添い、自立を支援する形には踏み出せなかったという背景がまずあります。 そして、今の流れからすると企業が今まで以上に自社運用にシフトしていくのは間違いない。代理店にとっては、これまでの「任せてもらう」だけのモデルが通用しなくなる、非常に大きな変化です。 池田氏:ヤバいですね(ヒトゴト)。今後どんな転換を迫られるのでしょうか。 杉原 剛氏:一言で言えば「教えながら伴走できる存在」になれるかどうかです。AIエージェントの登場によって、広告主が自ら手を動かすことは容易になっていきます。その中で代理店は、データや運用を独占するのではなく、広告主がどうAIを活用し、成果を最大化するかを支援する立場へと進化しなければならない。これまでの「やっておきます」モデルから、「一緒にやりましょう」モデルへの移行。これこそが、AIエージェント時代に代理店が生き残るために避けられない課題だと思います。 池田氏:あれ、そういえば、剛さんってアタラ社の人ですよね?自社の今後のビジネスをどう捉えていらっしゃるんですか?ワクワクしてますか?ドキドキしてますか? 菊池氏:池田さん、とっても良い質問ですね。(既に顔が赤い) 杉原 剛氏:前提として、僕らは広告代理店ではありません(キリッ)。僕らはコンサルティング会社です(キリッ✕2)。 施策実行における体制構築の支援や、各種トレーニングを主体にしたビジネス展開をしているので、これからAIエージェントが普及し始めたとしても、そのニーズは変わらないというか、むしろAIエージェントを上手く使いこなしてもらうためにそのニーズは増していくと考えています。つまり、ワクワクしています。(ここで濃いめのハイボールをおかわりする) 池田氏:大変失礼しました。菊池さん、君も謝りなさい。 菊池氏:剛さん、ごめんなさい。 池田氏:そんな中で、菊池さん、AIエージェントによって業界が一気に様変わりしそうな感じですが、君はいったい何をやっているの?当然、ワクワクしてる人だと思っているのだけど。 「Shirofune」とはいったい? 菊池氏:僕はワクワクもドキドキもしています。でも、どちらかというと「ドキドキ」に近いです。僕らが今提供している「Shirofune」は、実はAIエージェントではないんです。 池田氏:AIエージェントじゃなかったんかーい!。 いちおう、大きめのリアクションをしておきます。 菊池氏:そうなんです。僕らはいわゆる「部分的に任せられるソリューション」を提供しているんです。タスクを一部自動化して人間の業務を肩代わりする。そういうソフトウェアを構成しています。 10年前に作り始めた頃から、自律的に判断するわけではありません。例えば、ユーザーが「この予算で、このパフォーマンスを達成してほしい」と入力すれば、その範囲で予算を守りながら、必要な成果を人間と同等かそれ以上の精度で実現する。そういう仕組みです。AIというと今は大きなブームになっていますが、僕らにとって最初の大きな波はディープラーニングの登場でした。アルファ碁が出てきた2015年前後の頃ですね。それまで「人間の方がうまくやれる」とされていた確率計算の領域をAIが凌駕した。あれは広告運用においても衝撃でした。 GoogleやMetaが高度な入札調整を無料で自動化するようになったとき、従来のサードパーティ製ソフトの多くは価値を失いました。でも、僕らは生き残った。なぜかというと、結局は「成果を出す責任」を担う管理者が必要だからです。GoogleやMetaがどれだけ自動化しても、予算を預かり、顧客の目標を達成するために調整する業務は残る。その部分を僕らは自動化してきました。 池田氏:そこにAIという大波がやってくるんですね。たしかに、今がAIを使ってないとすると、その波にさらわれてしまうかも?って「ドキドキ」してるんですか? 菊池氏:まさに。今回のAIエージェントの進化は、僕らにとって第2の大きな波です。Generative AIが登場し、「目標を入力すればすべて自動でやってくれる」世界が見えてきた。これは僕らにとってチャンスというよりは危機感の方が強いですね。なぜなら、これまで数万時間かけて作り上げた自動化アルゴリズムが、AIエージェントに置き換わってしまう可能性があるからです。 池田氏:とはいえ、さっきの話だとAIの精度は100%ではないので、ある意味限界がありそうな気がします。 菊池氏:そうなんです。先ほどの話にもありましたが、例えば「精度90%」と聞くとすごいと思うかもしれません。でも、1万件の案件を任せたら1000件は失敗するということ。予算管理や広告運用の世界では、それでは任せられない。99%でも全然足りなくて、通信キャリアのサービスレベルのような表現で言えば「シックスナイン(99.9999%)」が求められる世界なんです。(何故か場がざわつく) LLMは柔軟性があり、大雑把な依頼にも答えられる革命的な技術です。 ただし自律性が高いがゆえに「揺らぎ」がある。聞くタイミングや質問の仕方で答えが変わるし、100%の正確性は担保できません。 これは進化で解決できる性質ではなく、技術の特性そのものなんです。僕らが常にやってきたのは「人間の業務を同じ精度か、それ以上で自動化すること」です。 人間がやっていることが残る限り、それをプログラムで再現し続けられる。逆に言えば、人間の業務が完全になくなれば僕らの役割もなくなる。 だから重要なのは、AIが得意な領域と不得意な領域を見極めること。どこまでをAIに任せ、どこからを僕らが引き取って成果物として仕上げるのか。その線引きをするのが今のフェーズだと思っています。 AIは確実に生活も仕事も変えていきます。ただし万能ではないし、必ず限界がある。ディープラーニングが予算調整を消し去れなかったように、今回も人間の仕事は必ず残るはずです。僕らの使命は、その残った領域を見極め、自動化で支援していくこと。AIエージェントの波に怯えるだけではなく、どう組み合わせていくかが問われているのだと思います。 AIエージェント普及に向けた今後の課題 池田氏:いい感じでトークが盛り上がると同時に、いい感じで酔っ払ってきましたね。どうします?この辺でカラオケでも唄いますか?(シーン...)わかりました、もう少し続けましょう。とっても素晴らしい部分が多いAIエージェントですが、実際の普及に向けての課題などあったら教えて下さい。 杉原 [...]

ATS Tokyo 2025 先行販売の割引チケットを9月末まで販売中

ExchangeWireは昨年に引き続き、今年も、欧州やアジア地域を中心に開催する大型イベントとなるAd Trading Summit(ATS)を東京ドームホテルにて開催します。 ATS Tokyo 2025 チケットサイトでは、先行販売による割引チケットを9月末まで販売しておりますので、ぜひ早めのご購入をおすすめいたします。 ATSは、広告主、広告代理店、パブリッシャー、テクノロジー企業やデータ企業などに所属するオンライン広告関係者の方々が、一つの空間に集まり、プレゼンテーションやパネルディスカッションを通じて集中的に議論を行う形式が特徴的なイベントです。 またロンドンに本社を構えるExchangeWire社の知見やネットワークを最大限に駆使してスピーカーやコンテンツを用意しているので、グローバル動向の最前線に触れることができる機会としても評価されています。 webサイトでは、イベントのプログラム、スピーカー情報などを随時更新しておりますので、ぜひご確認ください。 ATS Tokyo 2025 ウェブサイト:https://events.exchangewire.com/ATSTokyo2025#/ 【イベント概要】 ■日時:2025年11月21日(金)9:30-19:00(予定) ■場所:東京ドームホテル (東京都文京区後楽 1-3-61) ■定員:400名 ■主催:ExchangeWire Ltd. 【チケット概要】 テクノロジーベンダー向け 早割チケット(EB):66,000円(税込、8/1-9/30まで) 広告主・広告会社・媒体社向け 早割チケット(EB):60,500円(税込、8/1-9/30まで)

【WeekendWire】アドテク業界のご機嫌姐さんが語る、わたしの1年まるっとドキュメント-〜ご縁とおしゃれとお祭りごと。ぜんぶ、笑って楽しむ主義です〜

週末はちょっと肩の力を抜いて、広告業界のプロフェッショナル達の“オフの顔”に触れるひととき。WeekendWireは、アドテクの話題から少し離れて、皆さんにオフモードで楽しんでいただけるコンテンツです。 記念すべき第一回は、デジタル広告業界でハイキャリアを歩むOguryの新井 博子氏。 彼女のオンオフ交えた一年の日常に迫ります。どのような実生活を送り豊富な人脈を形成し、長年にわたりこの業界をどうサバイブしてきたのか。その秘密がきっと濃縮されています。一人でも彼女のようなキャリアに興味を持つ、業界でキャリアを積まれている方の参考になれば、幸いです。 (聞き手:ExchangeWireJAPAN 編集部 野下 智之) アドテクの世界を、ちょっと横目で、でも本気で見つめながら。 スケジュール帳にはイベント、会食、出張、美容、そして“乾杯”の予定がぎっしり。 気がつけば業界歴もなかなかのベテラン、でも気持ちはいつもフレッシュな“ご機嫌姐さん”。 そんな私の一年を、ぜんぶぜんぶ、まとめてお見せします。 January「寿司と初詣で一年をお清めスタート」 築地で仕入れた新鮮ネタで、元旦は恒例の“家族手巻き寿司パーティー”。おせちより寿司派の姐さん、ってことで今年もおなかも心も満たされる。 仕事始めは、チームで愛宕神社に初詣。もちろん裏参道ルートでスマート参拝。急な階段はノンノン。 夜はアドネットワークの会へ。居酒屋だろうが関係なし、ここが今年の“人脈初め”。 February「クッキーより甘いネットワーキング月間」 クッキーパーティーでは、ゼロ次会でエンジンかけてから本番突入。お酒片手に業界トークで花が咲く。10数年来のお付き合い、元同僚のタケシ(山口武)と再会して懐かしトーク。 DIGIDAY PUBLISHING SUMMITでは、ピュアホワイトのドレスで登場。目立ってなんぼの勝負服で。 ピンク×ブラウンの大人可愛い配色 甘いピンクをブラウンで引き締め、ホワイトスカートで軽やかに。ミニポシェットが遊び心。 カーディガン/allureville スカート/allureville バッグ/LOUIS VUITTON March「わたしたちの春、華やかに咲きます」 3月8日は国際女性デー。アドテク業界の“推し女子”たちが集まる晴代さん主催の「ウーマン・イン・デジタル」。 今日ばかりは、堂々と華やかに。そしてちょっと誇らしげに。 Oguryから徒歩圏のfluctオフィスへ。オンラインより対面重視派な昭和な姐さん。偶然出会った藤井洋太さんと、虎ノ門でワイン乾杯 April「乾杯と美容課金が止まらない春」 Oguryの上陸記念月。アニバーサリーパーティーはチームみんなで“サンテ!”と乾杯。 週末は韓国でOgury20歳年下の同僚Mika-sanと美容課金遠征。肌も心もアップデートして、春を迎える準備はばっちり。 私の韓国滞在レシピ満載の、永久保存版「韓国ガイド」はこちらで大公開! 食べて打って磨いて!とある渡韓日程 ストライプシャツでつくる知的エレガンス ブルーストライプ×黒で品よく。肩掛けコートとLVバッグで大人の余裕をプラス。 ジャケット/NEMIKA シャツ/Liesse パンツ/allureville バッグ/LOUIS VUITTON メガネ/BVLGRI May「同期と広報と、つながりまみれの月」 GW明けたら即、ExchangeWireの媒体説明会で濃密ネットワーキング。名前だけ知っていた青山佳那子さん(Unity)と初対面、で、その日のうちにUnity峯さんとの打ち合わせ実現。UNICORNたいちゃんの感動プレゼンに刺激受け、来年は全マーケーターにおすすめイベントだと確信。 月末にはソフトバンク同期会。30人超で集まって、学生ノリで語り倒す夜も最高の栄養。 June「曇り空?いいえ、わたしは晴れガール」 梅雨なんて関係ない。私の周りはいつも快晴。わがボスOguryカンマネの松本亮さん、今年もカンヌライオンズへ。これで3年連続。世界中の業界リーダーとアンサンブルで、最新の知見とネットワークを日本に還元。 30日はヒロシの誕生日。”オープンインターネットの貴公子”テツローと”これが天野流”のコータ、”ヒロシの仕事請負人、しごでき君のマモル※と十兵衛で今年もお祝い。その後スナック支えあいに移動したらアドテク仲間が居合わせて、大誕生日会に発展。心あたたまる笑顔の時間。 ※マモル:古澤守(Globalive(Pivot)、Leave it to me所属)。支えあいの代表を支えていることもあってか、言動が実年齢や見た目よりも、随分と大人びているように見える。(編集部) サマージレ×トートで洗練カジュアル ライトグレーのジレに白を合わせ爽やかに。ベージュLVトートでリッチ感UP。 ジレ/SACRA(NEMIKA) パンツ/SACRA(NEMIKA) カットソー/allureville バッグ/LOUIS VUITTON July「ドレスと爆買いとレインボーと」 某出版社さまの感謝の会でドレスアップ。業界の縁に改めて感謝。 プライドウィークにはレインボープライドで多様性に拍手。そして、セールでは“爆買いモード”発動、私のMariott Bonvoyカードが火を吹く。貯まったポイントはどうするかって?韓国美容課金の際の、ホテル代に還元するのが姐・さ・ん・流。 韓国ドラマの会も主催するオンニ※。あのアタラのゴーさん(杉原剛さん)とは、アドテクネタを一切語らず。 剛さんが繰り出す胸キュン恋ドラネタに対し、オンニは真逆の復讐シリアスサスペンスドラマトークで対抗。Digiday イベントで知り合ったGeniee原本真希ちゃんは、20代目線で参戦。 ※韓国語で姐さんという意味 剛さんは胸キュン、私はドロドロ。韓ドラ好みプロット図 Ads.txtで困ったら、アドテク業界元祖”父”の、宮一良彦さん(現、株式会社PIER1)に駆け込む日常。相談場所はまさに、”支えあい”。スナックだけどワインもあって、Cloudy bayを飲みながら、業界課題に取り組む生真面目 姐さん。 August「夏のイベントは全方位スマイルで」 今年は広告主とパブリッシャーが未来を語る、「Open Internet Revival」にジョイン。 プライベートは夫と息子の誕生日、20年ぶりの運転再開を兼ねてMINI JCWで長野の星野リゾート「界」へ。MINI購入の際は、ヤマショーさんから素敵なアドバイスもたくさんいただき、感謝感謝。 我Oguryは、フレンチ・カンパニー。なので、7月中旬〜8月末は“ヨーロピアン・サマー”でバカンスモード。グローバルメンバーは、日々の忙しさを癒やす月。 September「引越しと生誕祭と神輿でアップデート」 今年はOguryの恵比寿オフィス移転準備で大忙しだけど、お披露目はしっかり華やかに。 自分の誕生日はもちろん生誕祭で盛大に。奥沢の大蛇神輿と韓国美容課金で心身を整える。フォーエム綿本さんも同じタイミングで渡韓すると聞いていて、合流できるか画策中。(彼はきっと仕事かな。私は美容。) グリーンバッグで差し色上級者 ブラウン×黒のシックコーデにGUCCIグリーンを一点投入。旬と華を添える上級テク。 ジャケット/martinique ワンピース/BRAHMIN ベルト/GUCCI シューズ/NEBLONIE バッグ/¡GUCCI October「アドテックで業界の勢いを感じ、夜の社交で秋を彩る」 アドテックは“静かに品定め”がわたしのスタイル。ブース配置から業界の力関係をじっくり観察。会場近くにはFLUXさんのブランニュー・オフィス。平田さん、Oguryを今後ともよろしくね♡ 夜は「レッツゴーナイト」でシャンパン片手にきゃぴっとご挨拶。イベントは30分前入りが勝負。 今年はあのDMEXCOがシンガポールで初開催!在住の元mediamath同僚の山内優子(Moloco所属)に会いに行きがてら、DMEXCOにも参加しようかやめとくか。。 November「アドテク事業者のお楽しみ、ATS Tokyo2025公式は挨拶ダッシュ、非公式は夜まで全力」 今年も11/21(金)にJAAの林 博史氏が司会する、「ATS Tokyo2025」が開催。ここでは通路側の神席から挨拶ダッシュ。 ランチは秒で済ませたら、あとはネットワーキングに全力投球。必須装備は両手フリーのクロスボディバッグと、ネックホルダー裏に忍ばせた名刺たち。夜はATS“非公式”のアフターパーティーで恵比寿まで大移動し、3次会まで完走予定。 ホワイト×チュールで華やぎリラックス 白ジャケットで上品に、黒チュールスカートで軽やかに。旅仲間のLouis Vuittonトランクが存在感。 ジャケット/allureville スカート/allureville シューズ/TORY BURCH スーツケース/LOUIS VUITTON December「乾杯ラッシュと築地場外市場にダッシュ、そして年越し」 サンクスギビングを過ぎたら、いよいよホリデーモード突入。 最後の業界ビックイベントのAWA、忘年会にクリスマスパーティー、毎晩ドレスとシャンパン三昧。そして年末恒例・築地の早朝買い出し。お正月用の海鮮丼ネタを5時発でゲット。 この12ヶ月、ご機嫌で駆け抜ける新井 博子のアドテクライフ。翌年も、翌々年も、変わらず笑って乾杯しましょ。

広告取引の透明性が業界を変える 〜「ads.txtを整理して収益が10%伸びた」インタースペースの成功事例から見る、広告取引健全化の未来〜

近年、広告業界における「透明性」への関心は急速に高まっている。ブランドセーフティ、アドフラウド対策、取引の正当性確保は、広告主・代理店・パブリッシャーすべてにとって避けて通れないテーマだ。今回、実際にパブリッシャーとしてads.txtとsupply chain(schain)の整理に取り組み、収益向上という成果を上げた株式会社インタースペースの清家悠氏と、業界の透明性向上に取り組む株式会社PIER1代表取締役の宮一良彦氏にお話を伺った。 (聞き手:ExchangeWire JAPAN 長野 雅俊) 対談者プロフィール - 清家悠氏:株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 編集第一グループ リーダー 転職エージェント、ポイントサイト営業を経て、2018年からニフティにてWEBメディアのプログラマティック広告マネタイズを担当。2024年よりインタースペースに参画し、「ママスタ」「saita」「ヨガジャーナルオンライン」などのWEBメディアで、プログラマティック広告やファーストパーティデータのマネタイズを担当。 - 宮一良彦氏:株式会社PIER1 代表取締役 Introductory Member, IAB Tech Lab Project Fellow, JIAA ソフトウェアエンジニアリング、インターネット広告とプライバシーについての深い経験を持つ。近年は、オープンインターネットの透明性にフォーカスし、サービスの開発や啓発活動を行う。 透明性はなぜ必要なのか ―まず業界全体で透明性を高めることの意義について、宮一さんからお聞かせください。 宮一氏:総務省が公表した「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」でも謳われていることですが、広告主には「透明性のある在庫できちんとした責任を持った取引をしましょう」ということが求められています。その実現には、セルサイド・バイサイドともに透明性を確保する方向性で動いていく必要があります。 アドフラウド対策ツールなども重要ですが、ads.txtという非常にシンプルながら、パブリッシャーにとって力になるものもあります。 ―パブリッシャーサイドのメリットは具体的にどういうものでしょう? 宮一氏:どんな広告が出ているかをある程度コントロールできることです。一般的なSSPではクリエイティブ審査やカテゴリーブロック機能もありますが、どうしても対症療法的になります。 それより「どこに在庫を売るのか」を最初からはっきりさせて、ads.txtできちんとコントロールした方が効率的です。何でもいいから受け入れて後で綺麗にするより、綺麗な状態でより良くしていく方がいいですよね。 ads.txtとsellers.jsonの仕組み ―そもそもads.txtやsellers.jsonとは何でしょう? 宮一氏:簡単に言うと、ads.txtは「自分の在庫を誰に売るか」が書いてある資料です。商流を定義しているんです。例えば、「私の在庫はGoogleのAd Exchangeを使っている、このアカウントの人に買ってもらってもいいですよ」ということを記載します。 sellers.jsonは逆に、Googleのような広告サービス側が「どのアカウントで誰が売買をしているか」を示すものです。この二つを組み合わせることで、パブリッシャーの在庫が誰に買われているのかが明確になります。 ―でも現実には、パブリッシャーは事業者から言われるがままに追加していることも多いと聞きましたが、実際はどうなんでしょう? 宮一氏:そうです。ads.txtは、コンピュータが処理しやすい形で書いてあるので、パッと見では分からない。ads.txtとsellers.jsonの両方を組み合わせて読み解く必要があるので、パブリッシャーにとっては「ただの記号」にしか見えません。代理店やサービス提供者から「追加してください」と言われると、追加するしかないという状態になってしまいます。 広告主にとってのメリット ―広告主サイドのメリットは? 宮一氏:まず、どういう経路で買われているかをはっきりさせることができます。supply chainを組み合わせることで、買おうとしているインプレッションがどういう商流で流れてきたかが分かります。 その時の選択肢として、すべての経路が明らかになっている在庫だけを買うという設定ができます。また、途中の経路に何社の事業者が関わっているかも重要で、中間事業者が多いと広告主の投入した広告費のうち、中間事業者への手数料が多くなります。 理想的には、広告主がパブリッシャーに広告配信代金を全額支払うものだと思います。システムが介在するので手数料は必要ですが、多段になるほど効率が悪くなります。 もう一つは、透明性がない在庫を買ってしまうと、自分の広告の周りにどんな広告が出るかコントロールできません。せっかく自社ブランドを守るために良いクリエイティブを作っても、隣に何が出るか分からないのはリスクです。 ―なるほど。パブリッシャーがしっかり管理しているかどうかが、一つの指標になるということですね。 宮一氏:そうです。例えば最近、料理サイトにそぐわない広告が出た事例もありましたが、誰が買っているか分からない状態だとそういうリスクがあります。価値のある媒体に関連のあるブランドが広告を出すのは本来とても価値があるはずなのに、隣にそぐわない広告が出てきたらどうなのか、ということです。 パブリッシャーとして清家さんが感じていた課題 ―清家さんは、パブリッシャーとしてどういう課題感を持っていらっしゃったんですか? 清家氏:私が在籍しているインタースペースでは、「ママスタ」「saita」「ヨガジャーナルオンライン」などのWebメディアを運用しています。中でもママ向けメディアの「ママスタセレクト」は月間8億PV超のトラフィックが集まります。 広告施策を担当する中で一番強く課題としてあったのは、クリエイティブの品質管理をする際に、「どこでブロックしたらいいか分からない」「どこ経由で流れているか分からない」ということです。調査が非常に難しいケースが多くて、それがsupply chainやads.txt、sellers.jsonとどう繋がっているかの理解が正直言うとできていませんでした。 パブリッシャーからすると、業界全体で広告単価や収益が年々下がってきているのは感じていて、打開策はないのかと考えていました。そこで広告主からどういう風に広告が流れているのかを整理していくうちに、これだけのプレイヤーが間に入っているという構造が見えてきて、ads.txtやsupply chainに目を向けた方がいいのではないかと今年になって思い至るようになりました。 ―きっかけは何だったんですか? 清家氏:宮一さんを含め、ads.txtを整理することのメリットをSNSで発信されている方を見る機会が増えてきました。いろんな方がシェアされているのが私のタイムラインに流れてきて、重要性やメリットが徐々に理解できてきました。また、ブランド系の広告案件を取り扱う広告事業者と契約しようとした際に「今のようなads.txtを整理できてない状況だと、契約できない」と言われたことも大きかったです。 ―それまでは「事業者は多ければ多いほど良い」という考えだったんですね? 清家氏:そうです。多くの事業者から入札してもらった方がオークションプレッシャーがかかって、結果的に得られる収益が高くなるだろうという理解でした。実際に接続しているSSPの担当者との会話でも、そういった前提で話が成り立っていたので、新しく接続する時に「これを全部載せてください」と依頼が来て、「これが全部必要なんだな」と思ってそのまま載せていました。 ですがDSPから見ると様々なSSPを経由して同じ在庫に接続しているという実態が見えてきました。 可視化による衝撃と社内説得 ―具体的にどんなステップで改善に取り組んだんですか? 清家氏:まずads.txtの構造から説明を受けて理解していきました。それからads.txtを評価するWebツールを使って、現在の状況を可視化しました。 そういったことができたのは、SSPの担当者の一人がads.txtに詳しく、「これを正しくしていくことでパブリッシャーの収益が上がりますよ」という提案をしてくれたことも大きかったです。恵まれていましたね。 ―可視化したら、どんな状況だったんですか? 清家氏:サイトのads.txtデータを樹形図にできるツールがあったんですが、それで見てみたら非常に混沌としていました。何層にも階層が重なって、文字も見えないような線でぐちゃぐちゃになっている図ができあがって、「この状態で正しく評価を受けて、適正な価格で買われているのか」と客観的に疑問に思いました。 ―社内の反応はどうでしたか?ads.txtを整理するということの意義を説明し、理解を得ることは難しくなかったですか? 清家氏:樹形図があるおかげで非常に理解が早かったです。「こんなことになってるのか」と。正直、ちゃんと自社で管理してるし、ちゃんとやってると思っていたけど、こうなってたんだという驚きが、私を含めて現場メンバーや部門長にもありました。 チーム全体で「これは対策を打たなければいけない」という強い危機感を持ちましたね。 ―使ったツールはどういうものですか? 清家氏:三つほど使いました。まず宮一さんが出されている「AdsTxt Manager」、それから海外の「ads.txt validator」というサイト、そして先ほどお話しした樹形図を作れる「well-known」というサイトです。これらで現状確認とエラーチェックができました。 精査作業の実際 ―いざ綺麗にしようとなった時、まず何をしたんですか? 清家氏:載っているads.txtを一覧化することから始めました。スプレッドシートで、どの事業者から依頼があったかという情報をまとめました。そもそもどこからもらったads.txtであるかを示すログを取っていなかったので、過去は分からない状態からのスタートでした。 一旦載っているものをまとめて、改めて最新で載せて欲しいものを各取引先の事業者に聞いた上で精査していきました。 ―何が正解で、どうすれば良くなったと分かるのかは理解できていたんですか? 清家氏:それはやりながら覚えていきました。最初に提案いただいたSSPの方に壁打ちに付き合っていただいたり、AIと壁打ちしてみたり、IABのドキュメントを読んでみたりしました。 まず、ads.txtにはダイレクトとリセラーという取引関係性を示す文言があるんですが、それが正しくなっているかから始めました。実際に直接取引がないはずなのに、ダイレクトで載っているads.txtがたくさんあったんです。 宮一氏:補足すると、ads.txtとsellers.jsonは組み合わせて初めて一つの情報になる設計なんです。それぞれ半分の情報しかない状態なので、ads.txtにダイレクトと書いてあるけど、sellers.jsonにはそのダイレクトに相当する記載がないという矛盾があったりします。 整理する段階として、まずその整合性が取れている状態にするということと、その先でどれを選べば収益性が上がるかという戦略の話の二つに分かれます。清家さんがトライアンドエラーをしながら段階的に進められたのは正しいアプローチだと思います。 広告事業者とのコミュニケーション ―広告事業者とのコミュニケーションはスムーズでしたか? 清家氏:もちろん詳しい方、会話がスムーズにできた方もいらっしゃるんですが……。担当者によって理解度に差があり、現時点では優先度はそれほど高くない印象でした。ただ、そうした差がある中でも、私がこの取り組みをする目的や何をしたいかをお伝えした上で、長い期間取り組みにお付き合いいただいたところが多かったです。 中には「これを消すことによる収益低下のリスク」を非常に強く言われたこともありますし、「それをやるより、こういうことをやった方がいいですよ」という全く違う提案をいただいたりもしました。「透明性を上げて、サイト全体の評価を上げる取り組み」として説明しても、「そんな効果ないですよ」というニュアンスで全く別の軸の話をされることもありました。 ―なるほど、広告事業者側の理解度や対応にもかなり差があったのですね。今回は詳しい担当者の方がサポートしてくれたそうですが、その方の存在は大きかったですか? 清家氏:非常にありがたかったです。本当に幸運だったと思います。 劇的な成果 ―実際にads.txtを整理した結果はどうでしたか? 清家氏:大きなアップデートをして、まだ2ヶ月弱で検証期間としては短いですが、前後20日間程度の期間でads.txt整理したサイトと整理していないサイト(その他の施策を同時期に行った2サイト)で比較してみました。 結果として、時期的にどちらのサイトも収益は上がったんですが、前後比較するとads.txt整理したサイトの方が、さらに10%収益が伸びていたという結果が出ました。 ―10%は大きいですね! 社内の反応は? 清家氏:純粋に喜んでくれる人が多かったです。規模としては非常に大きかったと思いますし、特に弊社では大きいサイトで実施したので、10%のパーセンテージで出る金額もある程度インパクトがありました。 また整理前は約4,700行あったため、先ほどお伝えしたようなads.txtが整理できていないことを理由に直契約をやんわりお断りされていた事業者があったのですが、140行程度まで精査したことで直契約での取り組みが始まり、担当者さんにも非常に喜んでいただけました。 ―運用面での変化はありましたか? 清家氏:最近、ふさわしくないクリエイティブの対処がしやすくなった感覚があります。 また、各事業者から新しくads.txt追加してくださいという依頼をもらった時に、精査したときと同じやり方で、「これは意味がない」という判断が数分で終わるようになったので、今後継続的に綺麗にし続けるノウハウができました。 今後の展望 ―今後はどういうことをやりたいですか? 清家氏:一番は広告枠を減らして、リッチなフォーマットや価値が高い、収益性の高い広告枠に厳選していくことです。それをした上で、広告主から出稿いただいた時にパフォーマンスをちゃんと返せるような、価値がある広告に品質を上げていきたいです。 ユーザーからは広告に関するネガティブな声を多数いただいてます。収益性のために広告を増やすアプローチには限度があります。 むしろ減らして、ユーザーからすると見やすくて、出る広告もユーザーが「こんな商品あったんだ、買ってみたいな」と本当にシンプルに広告効果があるようなものにしていきたいです。 ―収益が減るかもしれないリスクを取る勇気が必要ですが、今回の結果で社内の理解は得られやすくなりましたか? 清家氏:そうですね。非常に難しい挑戦ですが部内の賛同を得られやすくなり、コンテンツを作っている編集部からも非常に好意的で、「当然広告ない方が嬉しいけど、なきゃいけないという狭間でやってきているので、この方向性で取り組みをどんどん進めて欲しい」という声を以前よりもいただくようになりました。 業界全体への示唆 ―宮一さん、今回の清家さんの事例をどう見られますか? 宮一氏:清家さんが気づかれて動いたというところが一番大きいですね。最初の状態からいきなり何かやれと言われても大変だったと思います。会社の中の理解があったり、清家さんも何とかした方がいいなと思ったり、部署の人たちもそういうふうに思ってくれたのが成功要因です。 いろんな意見があったというのは、オプション選択の難しさです。商流をコントロールするという話をしていたのに、「そんなことするより、いい枠1個作ってどんどん儲ければいいじゃない」みたいな話になると、目的がずれてしまいます。 清家さんが良かったのは、「今は何の話をしているのか」をきちんと意識されながら取り組まれたことです。ある程度コントローラブルな状態になったので、改めていろんなアドバイスをしてくれた方と話をして、「ここまでクリーンな状態にできたので、この間おっしゃってたような施策をどうやればいいですか」という話ができるようになったと思います。 ―今後、こういう活動をどう広げていきたいですか? 宮一氏:効果が事前に予測できないという難しさがあります。外注でやろうと思っても、予算感もない。清家さんのような方の背中をちょっと押してあげればいいのかなと思います。 ただ、私が直接「ads.txtを直します」とやっても、清家さんがやられたような納得感は得られないし、組織の中での一体感もない。「よくわからない人が適当にやったら10%上がった」みたいな話になっちゃうと意味がありません。 パブリッシャーの広告枠ですし、パブリッシャーがより良い広告主に広告を出してもらい、その広告も含めて消費者にサイトの体験をしてほしいということだと思います。パブリッシャーが主体的に動けるような活動のやり方を工夫しながら、清家さんのような方を少しずつ増やしていくアプローチができると一番いいと思います。 業界全体の健全化に向けて ー最後に、広告業界全体の健全化に向けてのお考えをお聞かせください。 宮一氏:広告主の立場から考えると、お金の流れの起点として商売が成り立っています。広告主が危惧しているのは、アドフラウドじゃないけれども、自分たちの広告費が本当に見て欲しい人たちに使われていないんじゃないかということだと思います。 それに対する解決策として、アドベリフィケーションのような有料ツールサービスを使うことで担保できるという話がありますが、それ以外に、綺麗なサプライチェーンを作っているパブリッシャーに広告を出せばいいんじゃないかという考え方もあるのです。 ある広告主の方に伺ったら、自分の広告が出るサイトを実際にアクセスして操作して見るということもやっているそうです。一消費者としてどんなメディアなのかを見ているんです。 そういう意味ではそこがうまくかみ合っていなかったのであれば、ads.txtなどの取り組みでsupply chainが綺麗なところは評価の一つになるんじゃないでしょうか。広告主も「そういうところに出したいな。他にもいいところはありませんか?」という形になると、だんだん話が広がっていくと思います。 そういう場があれば、清家さんたちのような形で「僕たちはこうしてますよ」と言うことによって、相互の関係性ができてくる。ここに一つの解決策があるということが、 今まであまり可視化されていなかったので、それが可視化されてくるんじゃないかと思います。 ―広告主が「綺麗なところだけに出して欲しい」と一言言うだけでも業界は変わりますかね? 宮一氏:広告主が全てをやるわけじゃなく、お付き合いのある代理店や広告会社と一緒に取り組みをされているわけですから、そういう方々の中にこうした指標を見ることができる人たちがいれば、「こことここは透明性がありますね、いい関係がありますね」という提案がもらえると思います。 皆さんの取り組みを組み合わせていけば、より良くなるんじゃないかと思います。 まとめ 今回の対談では、ads.txtとsupply chainの整理が単なる技術的な作業ではなく、業界全体の信頼回復と収益改善につながる重要な取り組みであることが明確になった。 清家さんの事例は、パブリッシャーが主体的に透明性を高めることで、具体的な成果を得られることを実証している。10%の収益向上という数字は、この取り組みの価値を物語っていた。 一方で、この取り組みには専門知識とサポート体制が不可欠であり、業界全体でノウハウを共有し、支援体制を整えていく必要があると感じた。 広告業界の健全化に向けた活動は、パブリッシャー、広告主、代理店すべてにとってメリットがある取り組みだ。透明性を「面倒な義務」から「収益と信頼を守る武器」に変える視点を持ち、清家さんのような取り組みが業界全体に広がることを期待したい。

ATSTokyo 2025で、「ワクワク」を届ける-山本 菜月氏が総合司会に決定-

11月21日(金)に開催予定の ATSTokyo 2025 では、総合司会に新しい風が吹き込まれる。日本アドバタイザーズ協会 副事務局長 林 博史氏とともに、舞台を進行するのは、広告・マーケティング業界でキャリアを積んできた山本 菜月(やまもと なつき)さん(写真:上)だ。 彼女のテーマは一貫して**「マーケティングでワクワクを届ける」**。その言葉は単なるキャッチフレーズではなく、これまでのキャリアや日々の活動に深く根付いている。 大学を卒業後、総合職として広告代理店に入社した山本さんは、法人営業で経験を積み、提案力や調整力を磨いた。その後、PRやデジタル領域を手がける企業に転じ、美容・コスメ分野を中心に多様なマーケティング施策を担当。商品やサービスの魅力を引き出す提案やプロジェクトを数多く手がけてきた。現在は韓国系SaaS企業のマーケターとして、SEO施策、オウンドメディア運営、コンテンツ制作などを幅広く担当。限られたリソースの中でも効果を最大化する戦略性と実行力に定評があると聞く。 山本さんの魅力は、専門性や経験にとどまらない。自分の知らないことに積極的に触れ、新しい出会いを通じて人脈を広げていくフットワークの軽さ、そして「依頼された仕事は基本的に断らない」という柔軟なスタンスが、多くの人から信頼を集めてきた。広告業界やエンタメ業界のイベントにも積極的に参加し、そこで築かれたつながりから、新しい仕事やコラボレーションが生まれることも少なくない。本人も「人から頼まれると、どうしても応えたくなる」と笑う。そんな人懐っこさと誠実さが、周囲を惹きつける。 今回の司会就任について山本さんは、「参加者に不快な空気を与えず、スムーズで心地よい進行を心がけたい」と語る。派手な演出よりも、来場者や登壇者が安心して集中できる空気づくりを重視し、常に謙虚な姿勢で役割に臨むという。その真摯な姿勢は、司会という立場を超えて、イベント全体の雰囲気を穏やかで温かいものにしてくれるだろう。 ATSTokyoは、業界の知見と最先端のトレンドが交わる場。今年は林氏の安定感ある進行に加え、山本さんの柔らかな人柄と「マーケティングでワクワクを届ける」という信念が交わり、会場には新しい空気が広がるはずだ。イベント後、参加者が「楽しかった」と笑顔で帰る――そんな光景づくりに、きっと一役買ってくれるであろう。 写真左: 林氏、写真右: 山本氏

スナックでも“ぜんぶ議論しよう” ー白船到来!? AIエージェントで広告業界はどう変わる?ー

グラス越し AIかたりて 白き舟 ExchangeWireJAPAN読者にはおなじみの対談企画、「全部議論しよう」・・・だが今回は少し様子が違う。今回の会場は、スナックだ。ただし場所は恵比寿のままだ。東口から西口に移動したくらいのちょっとした変化だ。ただし改札口を出てからの距離は、今回のほうが近い。 このように、変わったような変わっていないような新企画として始まった、「スナックでも“ぜんぶ議論しよう”」。レギュラー対談者の一人に、あの、アタラ株式会社 代表取締役 CEO 杉原 剛氏をお招きした。ちなみに、もう一人のレギュラー出演者は、いつものあの方だ。そして、今回栄えあるゲスト第一弾として、あの、株式会社Shirofune 代表取締役 菊池 満長氏をお迎えし、AIエージェントをテーマに、議論が交わされた。 対談者 菊池 満長(株式会社Shirofune 代表取締役)(写真 左) 杉原 剛(アタラ株式会社 代表取締役CEO)(写真 右) 池田 寛(スナック「支えあい」代表)(写真 中央) ※取材協力:スナック 支えあい(東京 恵比寿) (聞き手:ExchangeWireJAPAN 野下 智之) 新シリーズ!?スナックでも“ぜんぶ議論しよう” 池田氏:どうも皆さん、こんばんは。今回からいつもは「居酒屋」でやっている“ぜんぶ議論しよう”の「スナック」版が新シリーズとして勝手に始まります。 新シリーズを始める理由としては、前々回の、当時Moloco社のTシャツを来て、現在オランダでハッスルしている方や、前回のどう見ても誰かわかるだろうって方など、本来、顔を出せない何らかの事情がある方をゲストとしてお呼びする趣旨が完全にバグり始めたのがきっかけです。 もちろん、趣旨にあったゲストを覆面にしてしまう「居酒屋」シリーズも不定期でやる予定なのでご期待ください。というわけで、新シリーズ第一弾のテーマは「白船到来!? AIエージェントで広告業界はどう変わる?」です。おそらく、この記事を読んでらっしゃる方は何らかの形でChatGPTをはじめとしたAIをフル活用している方が多いのではないでしょうか? 数年前の名前だけ「AI」が踊る時代から、仕事の実務レベルで欠かせない存在まで一気に昇華してしまったAIですが、これから広告業界はどう変わっていくのでしょうか?そんなワクワク、ドキドキなテーマを一緒に楽しみたいと思っています。 いつものように自己紹介から始めますね。まずは、あらためて私からですが、Globalive(Pivot)社に所属し、自分でもLeave it to meという会社をやっている池田 寛です。 本業はアドテク、マーケテックのソリューションを提供する海外企業の日本市場進出を支援する仕事をやっています。 最近は、まさにこの場所ですが、恵比寿にスナック「支えあい」をオープンさせたので、夜の飲食業界の人だと思われていますが、ちゃんとお昼の広告業界の仕事がメインでございます。このシリーズではスナック「支えあい」の人としてがんばろうと思っています。笑 次にスナックシリーズのレギュラーとして勝手にアサインされ、前回の居酒屋対談で「どう見てもわかるだろう」って方としてもご活躍されている(笑)、アタラの杉原 剛さんです。 業界では「剛さん、剛さん」と親しみを持って呼ばれていて、海外のアドテク、マーケテックのトレンドをいち早く我々に提供してくれる大重鎮ですが、いつものように剛さんと呼ばせてもらいますね。では、剛さんお願いします。 あ、忘れてた。とりあえず、乾杯です! 杉原 剛氏:はーい、よろしくお願いいたします。ではかんぱーい! 池田氏:短っ!!笑。さすが海外アドテク、マーケテックの"人間ポータル”です。多くを語らずとも自己紹介が完結してしまうのですね!今回のAIエージェントのテーマでも全ての知見を惜しみなく提供してくださいね。 次は、第一回目の栄えあるゲスト、Shirofuneの菊池 満長さんです。 彼は広告主や広告代理店の方々が日々行っている広告運用を自動化するツール「Shirofune」を提供している会社の代表で、まさにこのテーマにピッタリな逸材です。 普段はみんなから下の名前「満長」の"音読み”で呼ばれていますが、このご時世なので本文では「菊池さん」で記載させていただきますね(爆)。 あと、タイトルに「黒船」ではなく「白船」としている理由は、実は彼らの「Shirofune」は日本だけでなく、世界でも大当たりしつつあるソリューションなんです。 つまり、日本から世界へ飛び出す白船として、輝けるニッポンの星でもあったりするんですよね。では、「菊池さん」、その辺を含めて自己紹介をお願いします。 菊池氏:新卒でインターネット広告代理店に入社しまして、ずっと広告運用そのものや組織・システムづくりをやってきました。 10年ちょっと前に「プロの広告運用をアルゴリズムで再現する」ことを目指してShirofuneというSaaS企業を立ち上げまして、そこから日々アルゴリズムの改善をずっと行ってきています。 おかげさまで日本で9割以上のシェアが取れ、今海外展開をゴリゴリやっています。当初はいろいろ苦労しましたが、先日USで大きな賞を受賞させて頂いたり、ようやく売上がグッと伸びてきまして日々エキサイティングに過ごしております。 そもそも「AIエージェント」ってなに? 池田氏:さて、本題にいきましょう。そもそも「AIエージェント」って何ですか? 杉原 剛氏:まず名称としてグローバルでは「AIエージェント」とか「エージェンティックAI」とか呼ばれています。 池田氏:ヤバいですね。いきなり読者がこの記事を読むのをやめてしまいそうです。「エージェンティックAI」?? 杉原 剛氏:(ここがスナックにもかかわらず、ノートPCを出してハイボールを片手に熱弁を振るいだす...) 一応、言葉の定義として、「AIエージェント」は、ある目的を達成するためにタスクを遂行するAIプログラムやシステムを言います。 それに対して、「エージェンティックAI」は自立的に目標を設定・遂行する能力を持つ高度なAIで、単なるタスク遂行にとどまらず、自らサブタスクを分解し、他のAIやツールと連携しながら継続的に行動するものを言うのが一般的です。 ですが、日本では総称して「AIエージェント」と呼んでいる状況になっています。簡単に言っちゃうと、人の手を借りずに複数の作業を自動でこなすAIのことだと僕は説明しています。 菊池氏:そうそう、複数の作業っていうのが一つのポイントですよね。単タスクだったら別にそれってエージェント要素があんまないというか、そういうコンポーネントがいくつか合わさってはじめて、AIエージェントぽさがでてくるのだと思います。 杉原 剛氏:(どうやら、ハイボールとノートPCのコラボはもう止まらない...) もう少し細かく言うと、中身って3つのコンポーネントに分かれていて、1つ目の「推論」するところは通常のLLM(大規模言語モデル)と同じなんですよ。 ChatGPTとか、GeminiとかAnthropicとかを裏側で選べるようになってるのがほとんどなんですが、使い方が異なるんです。普通のLLMの使い方だとLLMに問いかけるのは人間です。 それに対してAIエージェントは、フロントに問いかけるのは人間だったりするものの、AIエージェントがやらないといけないタスクによって、そのタスクを自分で分解して、AIエージェントが自らLLMに投げるんです。そして、次の2つのコンポーネントが通常のLLMとはわかりやすく異なる部分です。 2つ目は、過去の会話やタスクの履歴とかユーザーの好みや意図などを記憶することができて、文脈を継続的に理解できることです。 記憶させておかないと、何か分析する度にこのデータベースのスキームがこうだから、ああだからって毎回学習させるのは企業ユースではとても非効率です。ここがまず違います。 そして3つ目は、外部のデータベースやツールと連携し、必要なデータを取得したり施策を自動的に実行することです。 例えば、Google広告から必要なデータを取ってきて、それを分析して自分で考えて最適解を見つけ出す動きです。そこに人間がちゃんと許可を与えていれば、API経由でGoogle広告も実行させることができます。 この3つをもって「AIエージェント」と呼びます。あたかも裏側で複数人が考えて実行してるような状況を作り出すことができるからこそ「代理人=エージェント」ということです。 わかりやすいでしょ? 菊池氏:わかりやすいですね。(おそらく彼には本当にわかりやすいのだと推察される) 池田氏:わかりやすいですね...。(焼酎を一気に飲み干す) なんとなくですが、「AIエージェント」の定義的なことは理解できた気がしたり、しなかったりしていますが、具体的な話でいうと、いったい何ができるのでしょうか? 杉原 剛氏:(待ってましたとばかりに、ハイボールをおかわりしながら次のスライドに突入する) 今年の2月にあるカンファレンスでニュートンリサーチという会社に出会うことができたのですが、米国東海岸にあるベンチャーで、マーケティング特化型のAIエージェント「ニュートン」を開発している会社です。 彼らのソリューションは、大きく分けると、広告主向けのエージェント、代理店向けのエージェント、そして、パブリッシャー向けと、それぞれのAIエージェントを展開しています。 例えば、この絵は広告主向けのエージェントなのですが、全体をコントロールする「全体総合エージェント」がいて、その配下にメディアプランニングのエージェント、施策実行やキャンペーンを最適化するエージェント、そして効果測定をするエージェントなど、業務に特化したエージェントに分かれているんです。 彼らのソリューションに限らず、AIエージェントは大抵こういう構成になっているのですが、「全体総合エージェント」に人間が目標を与えると、それに合うような色んなデータを取ってきて、配下の業務に特化したエージェントが自律的に会話を始めて業務を遂行してしまうんです。 すごいでしょ? 池田氏:すご!(スナックにノートPCを持ち込んでいるという意味も含まれる) つまり、人間はこの全体総合エージェントと会話しとけばいいってことですよね?クリエイティブ制作など、広告運用に関わることは全てやってもらえるってことですよね?しかも人間より上手に? 杉原 剛氏:そうそう。勝手にやってくれて、アウトプットを出してくれる。全てが連携してつながっているので、施策を実行させたかったら、都度都度人間に実行可否を聞くこともできるのだけど、「これでいいよ、実行して」と人間がGOをかけると、自動的に全部やってくれます。実際にデモを見たんだけど、色んなテンプレも用意されてて、学習も進んでいる感じでした。これが既に現実の世界で採用され始めているのです。 正直、衝撃的でしたよ。 池田氏:ギャー!!(とりあえず叫ぶ) 杉原 剛氏:彼らが言う「中堅以上の知識・経験を持ったストラテジスト、メディアプランナー、アナリティクス担当、データサイエンティスト担当を一挙に獲得するのと同等」というのも納得でした。 ただ、裏側は普通のLLMだから精度は90%ぐらいかな、と。残りの10%は、AIの嘘などのハルシネーションを調べたりする部分は人間が担保しなきゃいけません。 そういう意味ではまだ人間介在型ではあるんだけど、かなり工数は削減できてしまうんです。 菊池氏:私はLLMの最大のメリットはやはり汎用性と柔軟性にあると感じています。業務への適用範囲が非常に広くて、適度にカスタマイズすればかなり多くの領域にフィットしていきます。 ですから、構造としては確かにあらゆるオペレーションに適用できるとは思います。ただ一方で、剛さんが精度が90%くらいと言うように、やはり「揺らぎがある」とか、「完全にコントロールできない」という課題も明確に存在しています。 そうなると、現場での使いどころにはやはり優先順位があると思っています。具体的に言うと、LLMは「間違っても致命的ではない仕事」から浸透していくと思います。 たとえば、Google広告の日予算管理なんかは、いくら自動化が進んでいても、未だに人の手が介在している領域で、「間違ったら終わり」なんですよ。実際に予算を大きく超えてしまえば、最悪の場合、クライアントから補填を求められる可能性もあります。だから、ここに揺らぎのあるAIを使うのは、まだ現実的ではありません。 池田氏:たしかに。90%の精度だとすると、予算が100万円で10万円は失敗して無駄になりますが、90万円はちゃんと正しく使いますねって言ったらブン殴られますね(笑)。 菊池氏:そうなんです。一方で、分析コメントの生成や、メディアプランニングの初期の提案といった業務は、たとえLLMがちょっと的外れなことを言っても、大きな問題になりにくいですよね。 厳密には正解を誰も知らないですし、「あれ?ちょっと違うな」くらいで済んでしまう。たとえば、あるキャンペーンに対して「この施策はリーチ拡大に貢献しました」とLLMがコメントするとします。 実際にはそうでもなかったとしても、それを見た社内担当者が「うーん、微妙だけどまあ使えるか」と判断する。そのレベルであれば、人間が補正しながら使えば業務が前に進むんですよ。 メディアプランニングも似ています。「Googleに40万円、Metaに60万円」という数字が仮に少しずれていたとしても、「これは初期案だから」と割り切れます。 逆に、細かすぎる最適化や金額調整をAIが勝手にやってしまうと、怖い領域にもなり得ます。私はこうした導入の進み方を“地層構造”のようなものと捉えています。 「間違っても致命的でない業務」→「多少のミスは許容される業務」→「絶対にミスしてはいけない業務」という順に、LLMは少しずつ奥へと入り込んでいくはずです。 そして、最初に導入された“間違っても大丈夫な領域”で使われ続ける中で、少しずつ精度が上がっていく。これがLLM浸透の自然な流れだと思っています。 だから我々としては、いきなりすべての業務をAIに任せるのではなく、「AIが得意なところ」から積極的に使っていき、徐々にスコープを広げる戦略が現実的だと考えています。 池田氏:なるほどですね。もっと具体的にどんな業務が楽になるか教えてもらえると、僕みたいな素人は救われるのですが...。 杉原 剛氏:たとえば毎月の広告レポート作成。代理店の担当者からすれば、数字は取れてもその「考察コメントを入れる作業」が手間で、後回しになりがちだったりします。 そこにAIが加われば、分析+示唆出しまで自動化できてしまう。今って、たとえば広告の分析コメントを出すにしても、ただ「ここが良かった」「ここが悪かった」という指摘に留まりがちです。 でも本当に必要なのは、「では次にどうすればいいのか」という“提案”なんですよね。AIをが加わることで「これはどういう意味合いの動きなのか?」、「次に何をするべきなのか?」まで一連で示してくれるようになります。 また、「現在のキャンペーン内でパフォーマンスが悪いキーワードを自動でオフにする」といった処理も実現できます。 さらに、「除外設定が必要な検索語句を自動で抽出し、除外リストを生成して実装する」といったタスクも、AIで完結できます。 広告主、代理店サイドの仕事を例に挙げましたが、パブリッシャー側の業務やデータ活用においても同様で、今まで「人間が頑張ってやっていた細かい作業」を、AIがほとんど肩代わりできるようになってきています。 しかも、それは単なる効率化ではなくて、属人性を減らすという意味でも大きな意味があるんです。 池田氏:素晴らしい。皆さんの仕事がすぐに終わって、早めにスナックに飲みにこれますね。営業開始時間を変更しようかな(笑)。 ワクワク派?それともドキドキ派? 池田氏:これ、AIエージェントが活躍すればするほど、どんどん人がいらなくなりますよね?私ゴトキですら、もうほとんどの仕事でChatGPTを使いまくっているんですよ。 海外の輩とのテキストのやり取りは完全にChatGPTですし、この対談企画のアジェンダだってChatGPTが考えてくれました。本当にここ半年、1年でドラスティックに仕事の仕方が変わりました。 AIエージェントの分野もあと2、3年で変わっていくとか、悠長な話ではない気がしています。とはいえ、日本の場合は、法律的に海外企業のように簡単にレイオフできるわけではないですし、企業風土的にもAIに全部任せてドラスティックな配置転換をするのにも時間がかかりそうな気がします。 逆にそれがAI普及のハードルになってしまう一面もあるかもしれません。そんな中、マーケターの方々の心境やいかに?ワクワクなんでしょうか?それともドキドキして眠れない夜を過ごしているのでしょうか? 杉原 剛氏:海外の事例になるのだけど、グローバルの広告代理店は相当焦っていますし、実際に動きも早いですね。例えば、WPPは既に業務全体で28,000ものAIエージェントを展開しているという記事を読まれた方も多いのではないでしょうか?(おそらく少ないと思われる...) 先ほどご紹介したニュートンリサーチのニュートンもPublicisに採用されることが決定しています。焦っている理由として2つあって、1つは海外の場合は先ほどの日本企業と違い、容赦なく人を減らすことができます。つまり、広告主はその気になれば、すぐにでも完全インハウス化を進めることができてしまうのです。 2つ目は、最終的には広告主というか事業主のデータはAIエージェントに対して継続学習をさせなきゃいけないんですよ。 そうなったときに、ファーストパーティデータは機密情報であるが故にアウトソースさせづらいわけなんです。となると、インハウス化する道を選ぶ可能性が高いということなんです。 そのデータを代理店が預かれるかどうかではあるのですが、相当焦ってますね。彼らは代理店の存続の危機だと言ってますし。 池田氏:日本の広告代理店はどうですか? 杉原 剛氏:日本に限らない話になりますが、大きな課題は「代理店の役割が根本から問われる」ということです。 これまで多くの代理店は「全部任せてください」というモデルで仕事をしてきました。広告主にノウハウを開示せず、すべての運用を自分たちで抱え込む。 もし知見を教えてしまったら、広告主が自分で運用してしまい、契約が離れていくのではないか――そう考えてきたんです。その結果、「伴走しながら教える」モデルにはなかなか転換できなかった。 つまり広告主に寄り添い、自立を支援する形には踏み出せなかったという背景がまずあります。 そして、今の流れからすると企業が今まで以上に自社運用にシフトしていくのは間違いない。代理店にとっては、これまでの「任せてもらう」だけのモデルが通用しなくなる、非常に大きな変化です。 池田氏:ヤバいですね(ヒトゴト)。今後どんな転換を迫られるのでしょうか。 杉原 剛氏:一言で言えば「教えながら伴走できる存在」になれるかどうかです。AIエージェントの登場によって、広告主が自ら手を動かすことは容易になっていきます。その中で代理店は、データや運用を独占するのではなく、広告主がどうAIを活用し、成果を最大化するかを支援する立場へと進化しなければならない。これまでの「やっておきます」モデルから、「一緒にやりましょう」モデルへの移行。これこそが、AIエージェント時代に代理店が生き残るために避けられない課題だと思います。 池田氏:あれ、そういえば、剛さんってアタラ社の人ですよね?自社の今後のビジネスをどう捉えていらっしゃるんですか?ワクワクしてますか?ドキドキしてますか? 菊池氏:池田さん、とっても良い質問ですね。(既に顔が赤い) 杉原 剛氏:前提として、僕らは広告代理店ではありません(キリッ)。僕らはコンサルティング会社です(キリッ✕2)。 施策実行における体制構築の支援や、各種トレーニングを主体にしたビジネス展開をしているので、これからAIエージェントが普及し始めたとしても、そのニーズは変わらないというか、むしろAIエージェントを上手く使いこなしてもらうためにそのニーズは増していくと考えています。つまり、ワクワクしています。(ここで濃いめのハイボールをおかわりする) 池田氏:大変失礼しました。菊池さん、君も謝りなさい。 菊池氏:剛さん、ごめんなさい。 池田氏:そんな中で、菊池さん、AIエージェントによって業界が一気に様変わりしそうな感じですが、君はいったい何をやっているの?当然、ワクワクしてる人だと思っているのだけど。 「Shirofune」とはいったい? 菊池氏:僕はワクワクもドキドキもしています。でも、どちらかというと「ドキドキ」に近いです。僕らが今提供している「Shirofune」は、実はAIエージェントではないんです。 池田氏:AIエージェントじゃなかったんかーい!。 いちおう、大きめのリアクションをしておきます。 菊池氏:そうなんです。僕らはいわゆる「部分的に任せられるソリューション」を提供しているんです。タスクを一部自動化して人間の業務を肩代わりする。そういうソフトウェアを構成しています。 10年前に作り始めた頃から、自律的に判断するわけではありません。例えば、ユーザーが「この予算で、このパフォーマンスを達成してほしい」と入力すれば、その範囲で予算を守りながら、必要な成果を人間と同等かそれ以上の精度で実現する。そういう仕組みです。AIというと今は大きなブームになっていますが、僕らにとって最初の大きな波はディープラーニングの登場でした。アルファ碁が出てきた2015年前後の頃ですね。それまで「人間の方がうまくやれる」とされていた確率計算の領域をAIが凌駕した。あれは広告運用においても衝撃でした。 GoogleやMetaが高度な入札調整を無料で自動化するようになったとき、従来のサードパーティ製ソフトの多くは価値を失いました。でも、僕らは生き残った。なぜかというと、結局は「成果を出す責任」を担う管理者が必要だからです。GoogleやMetaがどれだけ自動化しても、予算を預かり、顧客の目標を達成するために調整する業務は残る。その部分を僕らは自動化してきました。 池田氏:そこにAIという大波がやってくるんですね。たしかに、今がAIを使ってないとすると、その波にさらわれてしまうかも?って「ドキドキ」してるんですか? 菊池氏:まさに。今回のAIエージェントの進化は、僕らにとって第2の大きな波です。Generative AIが登場し、「目標を入力すればすべて自動でやってくれる」世界が見えてきた。これは僕らにとってチャンスというよりは危機感の方が強いですね。なぜなら、これまで数万時間かけて作り上げた自動化アルゴリズムが、AIエージェントに置き換わってしまう可能性があるからです。 池田氏:とはいえ、さっきの話だとAIの精度は100%ではないので、ある意味限界がありそうな気がします。 菊池氏:そうなんです。先ほどの話にもありましたが、例えば「精度90%」と聞くとすごいと思うかもしれません。でも、1万件の案件を任せたら1000件は失敗するということ。予算管理や広告運用の世界では、それでは任せられない。99%でも全然足りなくて、通信キャリアのサービスレベルのような表現で言えば「シックスナイン(99.9999%)」が求められる世界なんです。(何故か場がざわつく) LLMは柔軟性があり、大雑把な依頼にも答えられる革命的な技術です。 ただし自律性が高いがゆえに「揺らぎ」がある。聞くタイミングや質問の仕方で答えが変わるし、100%の正確性は担保できません。 これは進化で解決できる性質ではなく、技術の特性そのものなんです。僕らが常にやってきたのは「人間の業務を同じ精度か、それ以上で自動化すること」です。 人間がやっていることが残る限り、それをプログラムで再現し続けられる。逆に言えば、人間の業務が完全になくなれば僕らの役割もなくなる。 だから重要なのは、AIが得意な領域と不得意な領域を見極めること。どこまでをAIに任せ、どこからを僕らが引き取って成果物として仕上げるのか。その線引きをするのが今のフェーズだと思っています。 AIは確実に生活も仕事も変えていきます。ただし万能ではないし、必ず限界がある。ディープラーニングが予算調整を消し去れなかったように、今回も人間の仕事は必ず残るはずです。僕らの使命は、その残った領域を見極め、自動化で支援していくこと。AIエージェントの波に怯えるだけではなく、どう組み合わせていくかが問われているのだと思います。 AIエージェント普及に向けた今後の課題 池田氏:いい感じでトークが盛り上がると同時に、いい感じで酔っ払ってきましたね。どうします?この辺でカラオケでも唄いますか?(シーン...)わかりました、もう少し続けましょう。とっても素晴らしい部分が多いAIエージェントですが、実際の普及に向けての課題などあったら教えて下さい。 杉原 [...]

ニュースレター(WireSync)に登録

ExchangeWire Japanの最新情報を毎週まとめてお届けします

![フォロワー至上主義を脱し真のブランドインフルエンサーを発掘 [インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2020/10/Mr.Hattori.png)

![ブランド価値の向上と媒体効果の可視化が鍵‐ニューステクノロジーが語るサイネージ市場の未来[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2020/10/メイン案②2.png)