CPIのみの追求はもう古い-CyberZが提案するアプリマーケティングの新たなストラテジー [インタビュー]

![CPIのみの追求はもう古い-CyberZが提案するアプリマーケティングの新たなストラテジー [インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2018/02/interview-CyberZ_1-466x350.jpg)

CyberZは、2017年にスマートフォン広告事業の戦略を“クリエイティブとストラテジー”をテーマに従来から大きく変えた。その理由となる市場背景と具体的な取り組み、そして2018年の注力領域について、全2回にわたりお届けするシリーズ。

第2回目の今回は、「ストラテジー」について。同社がクライアント向けに作ったアプリクライアント向けの新しいマーケティングストラテジーのフレームワークについて、ブランドテクノロジーグループマネージャー、佐藤大雅氏にお話を伺った。

第1回目、同社広告事業責任者の取締役 市川 陽 氏へのインタビュー記事はこちら。

(聞き手:ExchangeWire Japan 野下智之)

より重要なのは、自然流入

― 貴社が提案されているストラテジーについてお聞かせください。

スマホアプリのビジネス環境は、2、3年前と比べ市場環境が大きく変わりました。

クオリティーの高いアプリが増え、より競争が激しくなっています。ゲームアプリに関しても、差別化が難しくなり、マーケティングにおけるストラテジーが多様化してきました。

アプリマーケティングの歴史を振り返ると、SDKによる効果計測が出来るようになってCPIが可視化されたことに始まり、リワード広告の全盛期を経てソーシャル広告、そして現在は動画広告へとその主流が移っています。これによりアトリビューションの考え方が重要になり、いわゆるCPIのような広告効果は、ラストクリック経由の効果のみしか可視化できていないという現状のアプリ効果測定の課題が明らかになりました。

我々がプロモーションを支援してきたアプリの新規ユーザー獲得は、アプリリリースからの累計でみると、およそ全体の20~30%が広告配信経由からで、残りは自然流入です。多くても広告配信経由は50%程度でしょう。つまりアプリマーケターは、プロモーションのストラテジーを考える上で、広告経由のCPIやROASなどの指標を追っているだけでは、今の市場環境に対応しきれないと考えています。

本来クライアントのアプリビジネス全体を考える上で大切なのは、全体の多くを占める自然流入です。これまでは配信広告経由の新規流入のみを対象に、PDCAを回してきました。ですが本来はより全体に対して占める割合の大きい自然流入への影響もしっかりと組み込んで考えるべきです。

自然流入は、インターネット広告以外にもPR、企画、YouTubeでの配信、マス広告などの影響を受けます。当社では、今まで可視化出来ていなかったものの影響値を出来るだけ可視化・分析してクライアントに対して新しいマーケティングストラテジーの提案をする取り組みをしています。

ストラテジーのポイントは「ターゲット認知率」と「流行度」

クライアントのビジネスの成功は、収益の最大化です。そのため、より全体の収益への影響値が大きい自然流入を増やすことへのアクションが大切です。このとき、ではプロモーションをどのようにすればいいのかということが論点になります。

ゲームアプリに関しては、「ターゲット認知率」と「流行度」を高めることが非常に重要だということがわかりました。

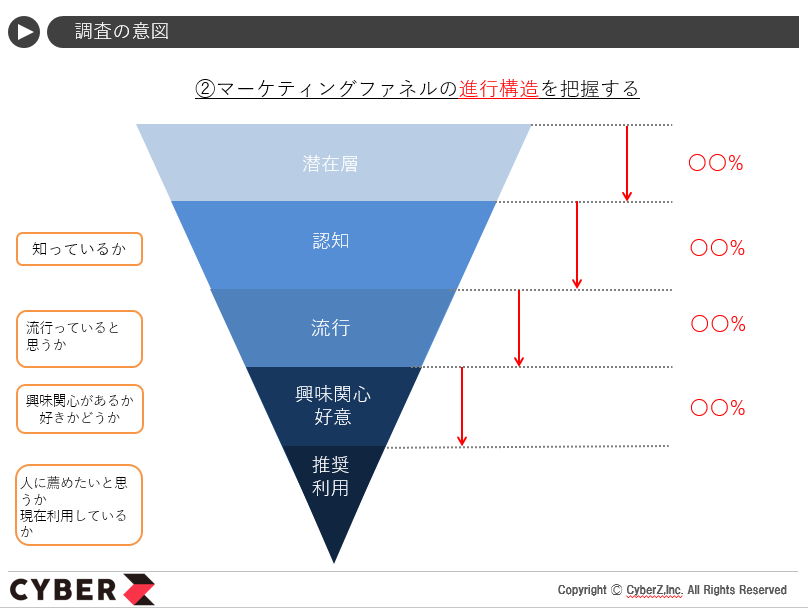

当社では2017年に、同系統のスマホRPGアプリ20タイトルを対象に、3万人のユーザー調査を実施しました。その調査結果をもとに、各タイトルのマーケティングファネルにおける進行度合いを分析しました。

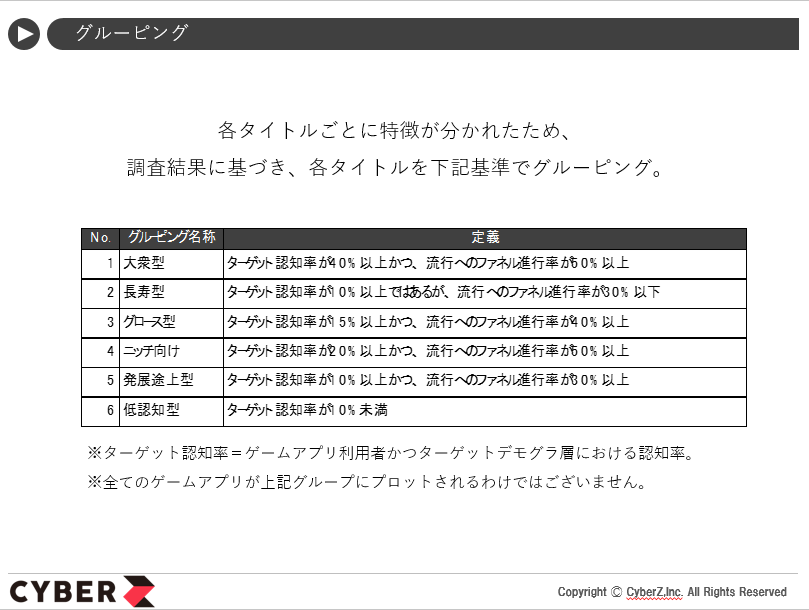

その結果、「ターゲット認知率」と「流行度」という二つの指標を基準に、スマホゲームアプリを5つのグループに分けることができました。ターゲット認知率は「ターゲットユーザーが、そのスマホゲームアプリを知っているか」、流行度とは「ターゲットユーザーがそのスマホゲームアプリが流行していると認識しているかどうか」です。

なぜここで「流行度」を取り入れたかというと、流行っているアプリほど、ユーザーは課金しやすくなるという考え方に基づきます。

出典:CyberZ

出典:CyberZ

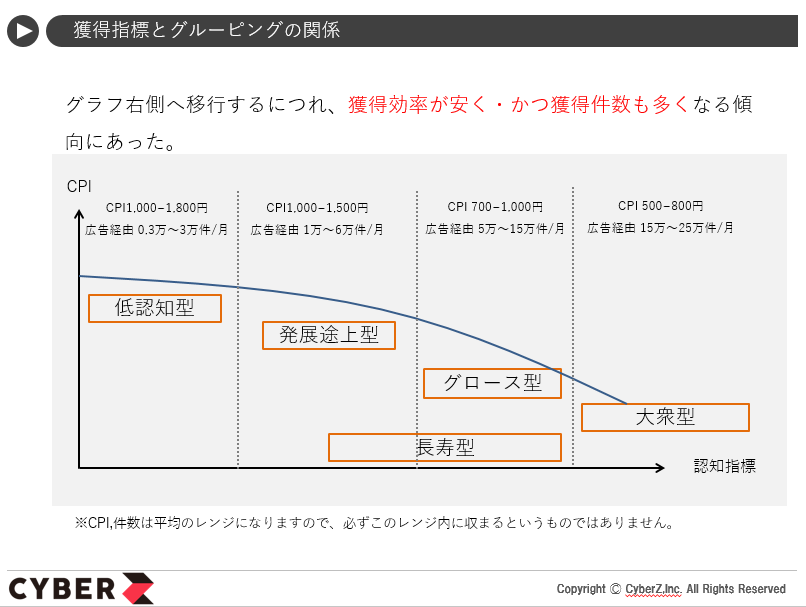

上記5つのグループごとでは、自然流入数や広告によるインストールの獲得効率(CPI)は全く異なります。例えば、「大衆型」と「低認知型」とでは、広告経由の獲得数でおよそ10倍ほど、自然流入数は30倍ほどの開きが出るという結果もあります。

出典:CyberZ

この調査結果は、アプリマーケターが、局所的に広告経由のCPIやROASだけを見ていると、マーケティング全体の大切なところを見落としてしまうということを示唆しています。

広告が自然流入を食べる!?

― 調査結果を踏まえて、クライアントにどのような提案をしていますか?

例えば、現在「低認知型」に位置づけられるアプリについては、認知拡大が課題だとお伝えしています。より上のステージ(「低認知型」⇒「発展途上型」)に移行させる(ブランドリフト)提案をします。そのためには、いくらくらいのCPB(Cost Per Brandlift=1人あたりの態度変容単価)で、どのメディアでどのようなクリエイティブで展開するかというような話に落とし込んでいきます。

この調査結果があることでクライアントのポジショニングを明確にし、目指すべきゴールや数字が見えてくるので、ブランディングプロモーションが展開しやすくなります。また、認知指標がどのように獲得数や収益に影響していくのかも可視化することができます。

また、ラストクリックに重きを置く現状の効果測定の方法は、本来であれば自然流入であったはずのユーザーが、広告の成果になってしまうという事態を引き起こすケースもあります。我々は、これを「広告が自然流入を食べる。」と表現しています。これは、そういった事実を証明することは難しいところではありますが、現場の担当者は少なからず感じることでもあります。

もちろん、自然流入を食べてしまうことに予算を投下するよりも、自然流入を増やすことに予算を投下した方が健全です。

スマホアプリにとって、ターゲット認知率や流行度という指標は有益なブランドの資産として蓄積しやすいものであると考えています。つまり、ターゲットユーザーがそのアプリを認知しており、かつこのアプリが流行っていると認識していれば、そのユーザーはいつコンバージョンをしてもおかしくない状態というわけです。

また、一般的に、「大衆型」に持っていくのは相当の期間と投資額が求められます。そのため、我々は、クライアントには十分な自然流入を得られ、かつ広告においても十分に低価格なCPIで十分のユーザーを獲得できる「グロース型」のステージまで持って行っていただくことを目標としてご提案することが多いです。

2018年はCPBのPDCAも回す

― 媒体への落とし込みはどのような提案されることになるのでしょうか?

現在は主にFacebook、Twitter、YouTubeなどの動画広告の出稿と、ブランドリフト調査をセットにして提案しています。

― この結果を2018年にどのような取り組みにつなげていく予定ですか?

運用において、CPBを指標にしたPDCAをどれだけ効率的に回せるかを、全社として追求していく予定です。どのメディアで、どのクリエイティブでやるべきかについて、検証を続けてまいります。また、広告を見たことでどれだけ自然流入がリフトしたかを計測できる仕組みがメディア側でも提供され始めておりますので、直接の広告流入以外への影響値を確認しながら広告を運用していくなどの取り組みを行っていく予定です。

ABOUT 野下 智之

ExchangeWire Japan 編集長

慶応義塾大学経済学部卒。

外資系消費財メーカーを経て、2006年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。

国内外のインターネット広告業界をはじめとするデジタル領域の市場・サービスの調査研究を担当し、関連する調査レポートを多数企画・発刊。

2016年4月にデジタル領域を対象とする市場・サービス評価をおこなう調査会社 株式会社デジタルインファクトを設立。

2021年1月に、行政DXをテーマにしたWeb情報媒体「デジタル行政」の立ち上げをリード。